ナレッジ&ニュース

ナレッジ&ニュース

- コラム

- 2025.11.17

-

【後編】売上を最大化する在庫管理術:販売可能数を正確に算出する方法

前回の記事では「在庫マスターが売上を左右する理由」として、在庫情報の精度が欠品防止・キャッシュフロー・顧客満足度に直結することを解説しました。

また、多くの通販事業者が「実在庫=販売可能数」と誤解しがちですが、販売可能数は複数の要素を加味して算出する必要があります。

この販売可能数を正確に導き出せるかどうかが、売上最大化の分かれ道になります。

今回は販売可能数を正確に算出するためのノウハウやポイントを解説します。

在庫マスターを単なる記録から“戦略ツール”へと進化させたい方は、ぜひ最後までお読みください。

販売可能数を正確に算出する4つの要素

販売可能数とは、顧客に実際に販売できる在庫数量のことを指します。

単純に「倉庫にある数」ではなく、出荷待ち・入荷予定・安全在庫などの要素を加味して算出する必要があります。

ここでは、販売可能数を正確に導き出すための4つの要素を紹介します。

- 引当済み在庫の除外

注文が入って出荷待ちの在庫は、実在庫としては存在しても販売することはできません。リアルタイムな引当処理が遅れると、同じ在庫を二重に販売してしまう「売り越し」が発生します。 - 入荷予定在庫の加算

翌日出荷に間に合う入荷予定があれば、実在庫がゼロでも販売可能です。ただし、入荷遅延リスクを考慮し、確実性の高い入荷予定のみを販売可能数に含めることが重要です。 - 安全在庫(バッファ在庫)の確保

人気商品や限定品など、瞬間的に注文が集中する商品では、システム連携のタイムラグで売り越しが発生しやすくなります。このような商品には「絶対に売らない在庫」を設定し、販売可能数から除外します。販売可能数がゼロになったら、一つだけのチャネルで販売を再開すれば最後まで売り切ることができます。 - リアルタイム性の確保

複数チャネルで販売している場合、5分の連携遅延でも売り越しリスクがあります。これを考慮した販売可能数の管理が必要になります。

見落としがちな「返品在庫」の多層管理

返品された商品を一律「在庫」として扱うのは、在庫精度を大きく損なうリスクがあり危険です。

返品在庫は、資産として管理が必要ですが、その状態や再販可否に応じて、以下のように細分化して管理することが重要です。

| 返品区分 | 説明 | 販売可能数への反映 |

|---|---|---|

| A品返品 | 未開封・検品済みで再販可能 | 即座に加算 |

| B品返品 | 開封済みだが動作確認済み | アウトレット枠として別管理 |

| C品返品 | 故障・破損で再販不可 | 販売可能数から完全除外 |

| 検品待ち | 返品後の状態確認 | 一時的に除外 |

このように、返品在庫は単なる「戻ってきた商品」ではなく、状態に応じた多層的な管理が求められます。特にB品や検品待ちの在庫は、販売可能数に含めるべきではなく、誤って加算してしまうと、在庫過信による過剰販売や欠品トラブルにつながります。

システム設計で意識すべきポイント

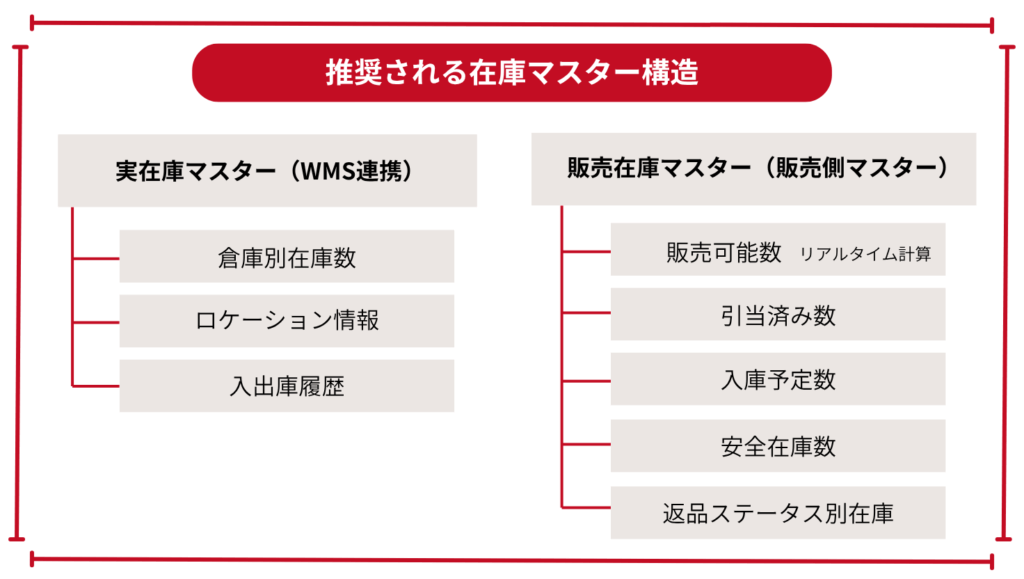

- 推奨される在庫マスター構造

在庫マスターのシステムとして設計・実装する際に、最も重要なのは“「在庫マスター」と「販売在庫マスター」を明確に分離すること”です。

多くの通販システムでは、実在庫(倉庫にある在庫数)と販売在庫(販売可能数)を同じテーブルで管理してしまいがちですが、この構造では更新の整合性が崩れやすく、リアルタイム反映や販売チャネル別の在庫最適化が困難になります。

そのため、在庫マスターは次のような二層構造で設計することを推奨します。

- 実在庫マスター:倉庫現場の「事実」を管理する

実在庫マスターは、WMS(倉庫管理システム)と連携し、「今、どの倉庫に、どの商品が、どれだけ存在しているか」という物理的な在庫情報を正確に記録します。 - 販売管理マスター:販売戦略を支える「動的データ」

一方、販売在庫マスターは、販売可能数をリアルタイムに算出する仕組みです。

実在庫マスターの情報をもとに、引当・入荷予定・安全在庫・返品などの要素を加味して、「販売可能在庫=今この瞬間に売ってよい数」を算出します。

在庫マスターは「二層構造」で設計せよ

在庫マスターを単なる数量管理と考えていては、通販事業の成長は望めません。

重要なのは「実在庫」と「販売可能数」を明確に分離し、返品や安全在庫などの要素も細かく区分して管理すること。この設計こそが、在庫を“守りの仕組み”から初めて“攻めの経営資産”と変える第一歩です。

当社の通販システムでは、このような複雑な在庫管理ロジックを標準機能として実装しています。

在庫管理の高度化をお考えの方や販売在庫設計に課題を感じている方は、ぜひご相談ください。