ナレッジ&ニュース

ナレッジ&ニュース

- コラム

- 2025.10.29

-

【前編】売上を最大化する在庫マスター設計術:正しい設計の第一歩

在庫マスターとは、全商品の在庫情報を一元的に管理するための基幹データベースです。

商品ごとの在庫数、倉庫のロケーション、入出庫履歴、発注点などを正確に保持し、受注・出荷・仕入・返品といったあらゆる業務の基盤となる重要なマスターデータです。

しかし、多くの通販事業者が「在庫マスター=実在庫の管理」と考えがちですが、結果的に販売機会を逃したり、売り越しトラブルを起こしたりしています。

今回は、在庫マスターを「単なる在庫データ」ではなく、在庫マスターがどのように売上に影響を与えるのかを言語化し、売上を最大化するための経営インフラとして捉える視点を解説します。

在庫マスターが「売上」に与える影響5つ

通販事業者にとって在庫マスターは、単なる在庫数の記録ではなく、「売れる状態をつくる」ための基盤です。適切に設計・運用されていないと、以下のような形で大きな影響を与えてしまいます。

- 欠品による販売機会の損失

正確な在庫マスターが整備されていないと、システム上の在庫数と実在庫が一致しないという問題が起こります。その結果、人気商品や主力アイテムで欠品が発生し、販売機会を逃すケースが発生します。 - 過剰在庫によるキャッシュフローの悪化

欠品を恐れて在庫を多めに持つと、今度は過剰在庫による資金圧迫が発生します。在庫は「売れない限り現金化されない資産」であり、キャッシュフローの停滞は経営リスクを高めます。 - 販売チャネルごとの在庫最適化ができない

自社EC・電話・実店舗など、複数チャネルで販売する企業では、在庫をどのチャネルに・どれだけ割り当てるかが重要です。在庫マスターが販売チャネル別に対応していないと、「自社ECでは在庫切れ、電話注文窓口では余っている」といった非効率が生じ、売り上げの最大化を妨げます。 - 顧客満足度の低下によるリピート率の減少

在庫情報のズレは、顧客体験にも直接影響します。「在庫あり」と表示された商品が、実際には欠品でキャンセルされた場合、顧客の信頼を損ね、リピート購入の機会を失う可能性があります。 - プロモーション施策の足かせになる

セールやキャンペーンなどの販売促進施策を行う際、在庫状況が不明確だと、販売数量の上限設定や補充計画が立てられず、施策の成果を最大化できません。

在庫マスターの精度は、「売上」「利益」「顧客体験」すべてに影響します。

整備された在庫マスターは、経営の「見える化」を進め、通販ビジネスの成長を支える強力な基盤になります。

在庫マスターの基本構造と設計ポイント

在庫マスターの基本構造

商品と倉庫、販売チャネル、入出庫履歴などを統合的に管理するために、在庫マスターは以下のような情報を持つことが一般的です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品ID | 商品マスターと紐づく一意の識別子 |

| 倉庫ID | 倉庫マスターと紐づく保管場所 |

| 在庫数 | 現在の物理在庫数 |

| 引当可能数 | 受注に対して引き当て可能な数 |

| 引当済数 | 出荷予定の在庫数と日付 |

| 安全在庫数 | 欠品を防ぐための最低在庫ライン |

| 入庫予定日 | 発注済み商品の入庫予定日 |

| 入庫予定数 | 発注済み商品の入庫予定数 |

| 最終更新日時 | 在庫情報の更新タイミング |

これらの情報を正確に管理することで、リアルタイムな在庫把握と柔軟な販売戦略が可能になります。

在庫マスターを設計するためのポイント

在庫マスターの精度と構造が整っていなければ、どれほど優れた商品でも販売機会を逃してしまいます。ここでは在庫マスターを設計するうえで押さえておきたい4つの要点を紹介します。

- SKU単位での正確な管理

アイテム単位ではなく、カラー・サイズなどのSKU単位で在庫を管理しましょう。

これにより、人気商品やサイズ別の売れ筋を正確に把握でき、販売機会を逃さない戦略的な在庫補充が可能になります。 - 在庫ステータスの多層化

在庫マスターでは、「販売可能」「引当済」「入荷予定」「不良品」などの状態を区分して管理することが重要です。

これにより、「実際に販売可能な在庫数」が正確に可視化され、売り越しや機会損失を防止できます。 - データ更新のリアルタイム化

自社ECと電話受注窓口、倉庫システムを連携させる場合、APIなどを活用して在庫情報をリアルタイムに更新する仕組みを整えましょう。

在庫反映の遅れが数分でも生じると、注文重複やキャンセルといった直接的な損失が発生しやすくなります。 - 履歴管理とトレーサビリティ

在庫の変動履歴(入出庫・返品・棚卸など)をすべて記録しておくことで、原因追跡と改善が容易になります。

これにより、在庫精度の継続的な向上が期待できます。

最大の誤解:「実在庫=販売可能数」ではない

WMS(倉庫管理システム)を導入している企業では、WMSが在庫の「真実の源」となります。しかし販売の現場で本当に必要なのは、“「倉庫に何個あるか」ではなく「今、何個売れるか」”という動的な情報です。つまり、販売可能数こそが営業活動やECサイトの在庫表示、顧客対応において最も重要な指標なのです。

実在庫と販売可能数のギャップ

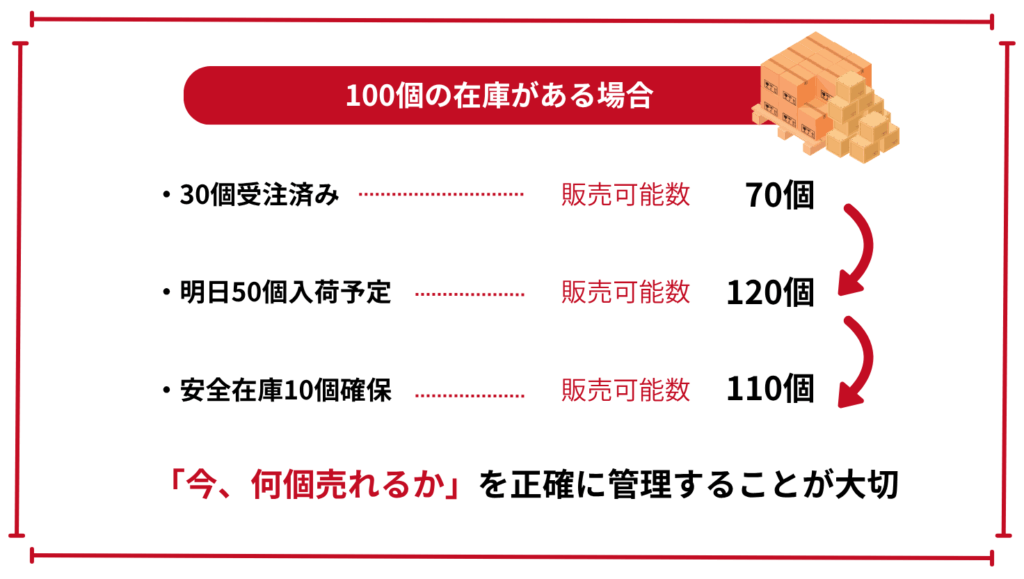

例えば、倉庫に100個の在庫があるとします。100個の在庫に対して以下のような要素が販売可能数に影響を与えます。

- 30個がすでに受注済みで出荷待ち → 実際に販売できるのは残りの70個

- 明日50個入荷予定で即日出荷可能な体制が整っている → 販売可能数は120個に拡張予定

- 売れ行きが急激な商品で安全在庫として10個確保 → 販売可能数は110個に制限される

このように、販売可能数は単なる在庫数と異なり、注文状況、入荷予定、安全確保、さらには返品やキャンセルの見込みなど、複数の要因を加味して算出される“動的な数字”です。

在庫マスターは利益を生む仕組み

在庫マスターは、単に「倉庫内の在庫数を記録するための仕組み」ではありません。

それは、欠品や過剰在庫を防ぎ、販売機会を最大化するための経営基盤です。

正確な在庫情報をもとに販売戦略を立てることができれば、在庫はコストではなく「売上を生み出す資産」へと変わります。

次回の記事では“「売上を最大化する在庫マスター設計術」”として、販売可能数を正確に算出する方法や、在庫マスターの「二重構造」設計について詳しく解説します。